BEETHOVEN

GANZ.NAH.

Ludwig van Beethoven komponierte seine zehn Sonaten für Klavier und Violine zwischen 1797 und 1812. Im Laufe der Jahre trennte sich Beethoven allmählich vom Erbe der „klassischen“ Ästhetik, experimentierte mit Harmonien und dynamischen Kontrasten, mit Rhetorik, Temposchwankungen und Formstrukturen, und entwickelte eine neue idiomatische Klaviersprache. Mit diesem Konzertzyklus, der alle zehn Sonaten umfasst, möchten wir, die Pianistin Stefania Neonato und die Geigerin Christine Busch, Beethovens schöpferische Entwicklung erlebbar machen. Wir konzertieren auf drei historischen Hammerflügeln des Landesmuseums Württemberg und passenden Geigen mit Originalbögen.

Dazu möchten wir auf dieser Website nach und nach Dokumente bereitstellen, die im Rahmen dieses Projektes Beethoven und seine Zeit näher bringen können- angefangen von Persönlichem über schriftliche und bildliche Quellen und wir ergänzen diese Website deshalb in den kommenden Monaten nach und nach wie ein Puzzle.

Im Beehoven Haus in Wien-Heiligenstadt findet sich folgender eindrücklicher Text aus den Memoiren von Hector Berlioz (1803-1869). Er beschreibt die Wirkung von Beethovens Musik aus nächster Nähe im Gegensatz zur Wirkung in größeren Sälen. Gilt dies nicht leider auch besonders jetzt für uns und die durch das Corona Virus erzwungene Ferne verstärkt? "Live"- Erleben versus "Internet"?

"Plazieren sie eine kleine Zahl von zusammenpassenden Personen, die etwas musikalische Kenntnis haben, in einem Salon mittlerer Größe, ohne viele Möbel und ohne Teppiche. Führen sie vor diesen Leuten ein echtes Kunstwerk eines echten, wahrhaft inspirierten Komponisten auf, ... ein einfaches Klaviertrio, z.B. das in B-Dur von Beethoven. Was geschieht? Die Zuhörer fühlen in sich mehr und mehr eine ungewohnte Verwirrung, sie empfinden eine tiefe intensive Lust, die sie bald heftig bewegt, bald in wunderbare Ruhe, in echte Ekstase versetzt. Mitten im Andante, bei der dritten oder vierten Wiederkehr jenes erhabenen und so leidenschaftlich religiösen Themas kann es einem der Zuhörer passieren, daß er seine Tränen nicht mehr zurückzuhalten vermag, und wenn er ihnen einen Augenblick freien Lauf lässt, steigert er sich vielleicht - ich habe das selber miterlebt - in heftiges, wütendes, explosives Weinen. Das ist musikalische Wirkung! Das ist ein ergriffener Hörer, ein von den Klängen der Kunst Betrunkener, ein in unermeßliche Höhen über das gewöhnliche Leben Erhobener. Er betet die Musik an; er wüßte nicht zu sagen, was er fühlt, seine Bewunderung ist unaussprechlich, und ebenso groß ist seine Dankbarkeit dem großen Dichter-Komponisten gegenüber, daß dieser ihn solchermaßen entzückte.

Und jetzt stellen Sie sich vor, daß mitten in diesem von denselben Musikern gespielten Satz der Salon allmählich größer wird und die Zuhörer von den Ausführenden wegrücken. Unser Salon ist jetzt wie ein gewöhnliches Theater. Unser Zuhörer, den die Erregung schon zu erfassen begann, wird wieder gelassen. Er hört immer noch, aber er schwingt kaum mehr mit. Er bewundert das Werk, aber durch den Verstand, nicht mehr mit dem Gefühl. Der Salon wird noch größer, der Hörer rückt noch weiter vom Klangfeuerherd weg, so als spielten die drei mitten auf der Bühne, und er säße in einer Mittelloge im ersten Rang. Er hört immer noch, kein Ton entgeht ihm, aber von der musikalischen Strömung wird er nicht mehr erreicht. Sie gelangt nicht mehr bis zu ihm; seine Verwirrung ist verflogen, er wird wieder kalt, er empfindet geradezu eine Art Beklemmung, die umso unangenehmer wird, je mehr er sich anstrengt, den Faden des musikalischen Diskurses nicht zu verlieren. Aber seine Anstrengung ist vergeblich, ihn lähmt Gefühllosigkeit, es wird ihm langweilig, der große Meister ermüdet ihn, wird ihm lästig, das Meisterwerk ein lächerliches Geräusch, der Riese ein Zwerg, die Kunst eine Enttäuschung. Er wird ungeduldig und hört nicht mehr zu."

Hier unsere ursprünglich geplanten Konzerttermine - auf unbestimmte Zeit verschoben.

- 3. Mai 2020, 19 Uhr Sonaten für Klavier und Violine op. 12/1, 2, 3 • Programm mit Texten von Carl Czerny

- 10. Mai 2020, 11 Uhr Matinee Sonaten für Klavier und Violine op. 23 und op. 96 • Programm mit Texten von Carl Czerny

- 7. Juni 2020, 19 Uhr Sonaten für Klavier und Violine op. 30/1, 2, 3 • Programm mit Texten von Carl Czerny

- 14. Juni 2020, 19 Uhr Sonaten für Klavier und Violine op. 24 und op. 47 • Programm mit Texten von Carl Czerny

Tickets: 17 Euro / ermäßigt 9 Euro; VVK online unter landesmuseum-stuttgart.de sowie an der Museumskasse des Landesmuseums im Alten Schloss (Di bis So, 10–17 Uhr)

Unsere Konzerte finden statt im „Haus der Musik im Museum im Fruchtkasten“ am Schillerplatz in Stuttgart.

Wir danken Mar Alonso und Silke Röttgers für die Kooperation!

www.landesmuseum-stuttgart.de/

Ebenfalls bedanken wir uns ganz herzlich für die großzügige Unterstützung unseres

Projektes bei:

Download "Beethoven Ganz.Nah." Flyer des Landesmuseums.

Seminar

Wir hatten eine enge musikwissenschaftliche Kooperation mit Prof. Andreas Meyer geplant, der im Sommersemester ein begleitendes Seminar anbietet. Das Seminar ist weiter in Planung und wird zu großen Teilen online abegehalten. Gäste können aufgrund der Corona-Ausnahmesituation leider nicht teilnehmen.Prof. Dr. Andreas Meyer (mit Gästen)

Beethoven interpretieren – die Kammermusik

Donnerstag, 11–13 Uhr, Raum 8.28Beginn: 2.4. (abgesagt wegen Corona)

9.4. (abgesagt wegen Corona)

16.4. (abgesagt wegen Corona), erster Ersatztermin online Donnerstag, 23.4.

30.4. mit Conradin Brotbek u.a. ?

Freitag 8.5. 18.00 Vortrag Andreas Meyer im OPR „Der romantische Beethoven“ ?

8.-10.5. Beethoven Kammermusikfestival Wochenende in der Hochschule (abgesagt wegen Corona!)

u.a.: 9.5. 17.30, Orchesterprobenraum Vortrag von Norbert Gertsch: „Beethoven entschlüsseln - ein Blick in die Urtextwerkstatt des G.Henle Verlags

14.5., 28.5.,18.6., 25.6., 2.7., 9.7.

„Glaubt er, daß ich an seine elende Geige denke, wenn der Geist zu mir spricht?“ So soll Beethoven seinen Freund,

den (Quartett-)Geiger Ignaz Schuppanzigh zurechtgewiesen haben, als dieser sich über technische Schwierigkeiten

beklagte. Dabei war Beethoven, der in Wien zunächst als glänzender Pianist Furore machte, bestens mit den

Möglichkeiten und Grenzen der Streicher bekannt und konnte, wenn er wollte, durchaus „idiomatisch“ schreiben.

Über diese Streicher- und Klavierpraxis seiner Zeit, über die Instrumente selbst und die Gepflogenheiten der

Aufführung um und nach 1800 wissen wir heute sehr viel mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten. Aber wie

„historisch“ muss man Beethoven eigentlich spielen? Und wie werden wir weiterhin – über 200 Jahre später – dem

„Geistigen“ gerecht, auf das Beethoven sich beruft? Wie finde ich im Ensemblespiel – mit einem Duopartner, im

Trio, Quartett oder größerer Besetzung – ein gemeinsames, schlüssiges Konzept?

Die zahlreichen Aktivitäten der Streicher- und Klavierabteilung im Beethoven-Jahr geben Gelegenheit, das

Hauptseminar enger als sonst an bestimmte Konzerte und Aufführungen anzubinden. Mehrere Kollegen (Conradin

Brotbeck, Christine Busch, Tristan Cornut, Sabine Kraut, Stefania Neonato u.a.) haben ihr Kommen zu bestimmten

Terminen zugesagt. Zum Semesterprogramm gehören auch Vorträge und Konzerte in der „Streicherwoche“ vom 7.–10.

Mai.

Die Zahl der aktiven Teilnehmer ist begrenzt; um Voranmeldung wird gebeten: andreas.meyer@hmdk-stuttgart.de .

Wissen

Ludwig van Beethoven (1770-1827), als Mensch und Musiker: Kurzbio mit Zahlen

- 1770 , Geburt in Bonn, Taufe am 17.12., zwei jüngere Brüder (1774/1776 geboren)

- mit vier Jahren erster Unterricht beim Vater (Cembalo, Clavichord)

- mit sieben Jahren erstes öffentliches Konzert

- mit 13 Jahren verdient Beethoven Geld als Organist in Bonn, wird später Hoforganist

- 1787 Reise nach Wien, Treffen mit Mozart, Rückkehr nach Bonn, Tod der Mutter, Tod der kleinen Schwester

- 1792 Beethoven fährt mit 22 Jahren nach Wien (die Reise dauerte 9 Tage), Tod des Vaters. Er wird Zeit seines Lebens ca. 70 Mal in Wien umziehen.

- 1798 sein Gehörleiden beginnt (er ist 28 Jahre alt)

- 1799 Er lernt die mutmaßliche „unsterbliche Geliebte“ Josephine Brunswick kennen, als er ihr Klavierstunden gibt

- 1802 Beethoven verfasst das „Heiligenstädter Testament“ (er ist 32 Jahre alt)

- 1812 Er schreibt den berühmten Brief an die „unsterbliche Geliebte“ in Prag

- 1813 Josephine bringt die Tochter „Minona“ zur Welt, Beethovens Tochter? (siehe Aufsatz von Rita Steblin)

- 1816 Vormundschaft für den Neffen Karl (9 Jahre)

- 1817 Mit 47 Jahren ist Beethoven fast taub. Kommunikation mit „Konversationsheften“

- Beethoven war ca. 1,60 Meter groß

- Er hat ca. 2000 Briefe geschrieben, an Freunde, Musiker und Verleger

- Er komponiert ca. 700 Werke

- Als Beethoven mit 56 Jahren stirbt (wahrscheinlich an einer Bleivergiftung, weil der Wein damals mit Blei versetzt wurde), begleiten 20.000 Personen den Sarg

Naturlaut und Gestaltverlust. Zum ersten Satz von Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier und Violine G-Dur op. 96

ANDREAS MEYER

Am Anfang steht ein Triller. Nicht ein Ornament auf einer schon etablierten Hauptnote (wie im Falle des Doppelschlag-Motivs im ersten Satz des Streichquartetts op. 18 Nr. 1) oder ein auskomponierter schneller »Anlauf« (wie zu Beginn der Violinsonate op. 30 Nr. 3), sondern eben dies: ein Triller in der unbegleiteter Violinstimme. Zwar handelt es sich im Notenbild um einen Auftakt, aber der Höreindruck bleibt da unsicher; die auf den Triller folgende kleine Phrase hebt sich nur kurz nach oben und landet wieder auf dem Ausgangston. Und es antwortet mit der gleichen Phrase aus dem »tremblement« heraus -Naturlaut eher als Motiv, gleichsam ein Flügelschlagen im Gebüsch, keine prägnante Gestalt, denn der Triller als oszillierende Tonhöhe ist ja gerade das Gegenteil einer rhythmisch und melodisch »bemessenen« Figur - das Klavier. Nie wurde schöner die heikle Partnerschaft der Instrumente in der Violinsonate begründet als in diesem Modell konstitutiver Resonanz, Beginn von Beethovens zehnter und letzter Violinsonate in G-Dur von 1812.1

Abbildung 1: Beethoven, Violinsonate op. 96, 1. Satz, T. 1-18

Die Geige antwortet noch einmal mit der gleichen Phrase, nun aber zur Kantilene verlängert (piano dolce) und nach unten hin ausgreifend, sie findet erst auf dem tiefen d' festen Boden. Immer noch wissen wir nicht genau, was das metrisch bedeutet; auf der halben Note hält die Musik gleichsam inne. Im Nachsatz (T.5f.) steigt die Violinstimme noch einmal, wunderbar schwerelos, weit in die.Höhe, aber eine prägnante Gestalt enthält sie wiederum nicht: nur eine Dreiklangsbrechung. Nach einer beschließenden Kadenz in Takt 6 (war dies jetzt das Thema?) folgt die Wiederholung der Zwiesprache mit vertauschten Rollen - und die Modulation in die Subdominante C-Dur. Spätestens hier wird die Idee eines »Hauptsatzes« der Exposition - mit thematischer Aufstellung und dynamischem Initial zu einer zielgerichteten Entwicklung suspendiert: Acht Takte lang verliert sich die Musik an die gestaltlose Dreiklangsbrechung, sempre piano e dolce. Die nun fest verkoppelten Parts (mit der Geige als Mittelstimme!) sind dynamisch, melodisch und rhythmisch vollkommen egalisiert. Zeitweise ändert sich alle zwei Takte lang gerade mal ein Ton - eine Musik der Zuständlichkeit, der zweckfreien, wie aus Raum und Zeit gefallenen Bewegung, reiner Klang.

Ein solcher Anfang steht quer zur verbreiteten Wahrnehmung des Komponisten.2 Seit jeher ist der besondere Prozesscharakter der Beethovenschen Musik, ihre innere Dynamik und Teleologie bewundert und als formale Errungenschaft dieses Oeuvres erkannt worden. Dabei handelt es sich wesentlich um ein Merkmal des »symphonischen Stils«, wenn auch nicht alle Symphonien Beethovens - oder auch nur deren erste Sätze - davon gleichermaßen bestimmt sind und umgekehrt vielfach andere Gattungen daran partizipieren. Carl Dahlhaus formuliert:

»Das symphonische Allegro scheint unaufhaltsam einem Ende entgegenzustreben, das als Ziel und Resultat erscheint; und der einzelne musikalische Augenblick beruht weniger in sich selbst, als daß er dazu herausfordert, als Konsequenz des Vorausgegangenen und Prämisse des Folgenden erfasst zu werden.«3

Zu Recht hat man den drängenden Charakter der Form als äußeres Pendant einer »folgerichtigen« thematischen Arbeit beschrieben. Dass, wie Klaus Kropfinger formuliert, bei Beethoven »das Einzelne [...] im Dienste des Ganzen« gewissermaßen »auf der Flucht vor sich selbst«4 sei, ist unter modernen und postmodernen Vorzeichen nicht zuletzt von Komponisten beklagt worden, die solchen Funktionalisierungen und Totalisierungen misstraut haben - so vielleicht zuerst von John Cage: Beethoven sei unfähig, die Töne »sie selbst« sein zu lassen, sein Einfluss auf die Musikgeschichte so weitreichend wie beklagenswert.5 Während Dahlhaus wohlgemerkt den symphonischen Stil meint und von seiner Einschätzung auch innerhalb der Symphonik die langsamen Sätze ausnimmt, denen er durchaus eine »Präsenzzeit«6 (im Rahmen quadratischer Syntax) zuerkennt, ist die Vorstellung vom »teleologischen« Beethoven, der gleichsam ruhelos seine Sonatensätze durcheilt und noch aus der unbedeutendsten Figur den Mehrwert motivisch-thematischer »Arbeit« herauspresst, mittlerweile ein Leitmotiv der Beethoven-Kritik auch im wissenschaftlichen Schrifttum - bevorzugt in der Gegenüberstellung mit Schubert, womit frühere Zweifel an den Schubertschen Sonatenformen und ihrer »stationär lyrischen Haltung« (Hans Koeltzsch) geradezu in ihr Gegenteil verkehrt erscheinen.7

Die Beethoven-Forschung hat die hier angesprochene Problematik traditionell nach Schaffensphasen, wenn nicht nach einzelnen Werken differenziert. Die zugespitzte Dramatik der Form, auch die umfassende motivisch-thematische Integration gelten als Merkmal vorab der »mittleren« Schaffensperiode (zumeist mit dem von Beethoven um 18O2/O3 proklamierten »neuen Weg« in Verbindung gebracht). Peter Gülke gehört zu den wenigen, die prononciert darauf hingewiesen haben, dass schon beim »mittleren« Beethoven - in Werken der Jahre 1806/08 - im Sonatensatz Kantabilität und thematische Abhandlung, lyrische Phantasie und »diskursiv-dialektische Anstrengung«8 durchaus vermittelt erscheinen. Auch die Pastoralsymphonie op. 68 steht dafür ein, dass es neben dem heroischen Beethoven (»Leiden« - »Wollen« - »Überwinden«)9 selbst in der »mittleren« Zeit noch einen anderen gegeben hat; die Pastorale läuft allerdings Gefahr, aufgrund der charakterisierenden Satzüberschriften als Ausnahme angesehen zu werden.

NATURLAUT UND GESTALTVERLUST

In diesen Zusammenhang gehört auch Theodor W. Adornos Unterscheidung von »extensivem« und »intensivem« Formtypus, ein Kernthema der 1993 aus dem Nachlass erschienenen Fragmente über Beethoven. Auch Adorno sieht die »Nichtigkeit des Einzelnen«,10 den Primat der Arbeit über die Natur, die reißende Zeit bei Beethoven als Problem - angesichts der »Fragwürdigkeit des technischen Fortschritts, der immer einer der Naturbeherrschung ist«.11 Wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Einer Theorie des »extensiven Typus«, den Adorno für ein Merkmal des »späteren mittleren« Beethoven - mithin der Jahre um 1812/1815 - hält, nähert sich Adorno am Beispiel des Klaviertrios B-Dur op.97; seine Überlegungen enthalten aber auch zahlreiche Hinweise auf die Violinsonate op. 96 und den Liederkreis An die ferne Geliebte op. 98. Während der intensive Formtypus (den auch Adorno als »eigentlich symphonischen«12 kennzeichnet, aber neben Beispielen wie der Dritten und Fünften Symphonie auch mit dem Kopfsatz der Appassionata f-Moll op.57 und der Kreutzersonate A-Dur op. 47 in Verbindung bringt) auf die Integration und Kontraktion der musikalischen Zeit gerichtet sei, entspreche dem extensiven Typ der Gestus des »Ausatmens«, der freigegebenen Zeit, des Glückes:

»Die Form schöpft Atem. Das Innehalten ist das eigentlich epische Moment. Es ist aber ein Moment der Selbstreflexion der Musik: sie blickt um sich. Im extensiven Typ kommt Beethovens Musik zu etwas wie Selbstbesinnung. Sie transzendiert ihr atemloses Bei-sich-selber-Sein: die Naiuität, die gerade in dem runden, geschlossenen Meisterwerk steckt, das sich gibt, als schaffe es sich selber und sei nicht »gemacht«. Die Vollkommenheit am Kunstwerk ist ein Element von Schein und diesem opponiert die Selbstbesinnung des extensiven Typus. »Eigentlich bin ich ja gar keine Totalität«. Dies Um-sich-Blicken aber wird erzielt gerade mit den Mitteln der Totalität: die Musik transzendiert sich selber.«13

Adornos extensiver Formtypus kennzeichnet die Utopie einer »gewaltfreien« Kunst, in der die Trennung von Geist und Natur überwunden wäre. Die Tragweite dieses Konzepts vor dem Hintergrund des ästhetischen Umbruchs um und nach 1BO0 -von der noch im 18. Jahrhundert vollzogenen Abkehr von der »imitatio naturae« bis hin zur Verwerfung des Naturschönen bei Hegel - ist immens. Die »Verschreibung der Kunst ans Artifizielle als der Nicht-Natur schlechthin« trägt, wie Hartmut Böhme feststellt, »die Male einer Gewalt, die um so massiver ist, je strikter auch im Kunstwerk allein das als würdig gilt, was Züge des in ihm erscheinenden Geistes trägt.«14

Tatsächlich ist die Rezeption von Beethovens letzter Violinsonate weithin auf Begriffe der Natürlichkeit, der Idylle und des Glücks gestimmt..»Fast scheint es, als ob dieser grosse Meister in seinen neuesten Werken wieder mehr zum Melodiösen, und (im Ganzen) mehr oder weniger Heitern zurückkehrete«,15 heißt es in der ersten bekannten Besprechung von Opus 96 durch einen anonymen Rezensenten in der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung 1817. Ein weiterer Artikel von 1819 gibt konkret eine bukolische Lesart vor, wobei die Satzfolge insgesamt in den Blick gerät: auf den »dornenlosen Pfad« des ersten Satzes folgt die »Ekloge" des zweiten Satzes, die »satyrartigen Bocksprünge« des Scherzos, schließlich der mystisch gebrochene Humor des letzten Satzes.16 Im gleichen Sinne formuliert Wilhelm von Lenz 1860:

»Unserem Gefühl nach vertritt op. 96 ein Naturleben, das sich an einem Vogeltriller entzündet, dann in Beethovens pantheistischer Naturanschauungsweise verbreitet, beschaulich sinnend im Allegro, elegisch durchglüht im Adagio, humoristisch durchdrungen im Scherzo, dithyrambisch begeistert im Finale, in Mitten der Tanz- und Sangeslust eines poetischen Volkes.«17

Neuere Beobachter haben, im Ton meist zurückhaltender - mit einer bezeichnenden Ausnahme, auf die noch zurückzukommen ist -, die »bis dahin unerhörte Intimität des instrumentalen Dialogs«18 betont, den »Klangzauber«, die »Poesie« und den »gelösten Charakter«19 von Opus 96. Wie aber lässt sich, da nun einmal die Entzauberung der Welt, ihre technische Beherrschung ein historisches Faktum darstellt und nicht per Federstrich reversibel ist, eine solche Musik überhaupt ins Werk setzen - im Beethovenschen Sonatensatz gar?

Es zeichnet Beethovens Lösung im Kopfsatz von Opus 96 aus, dass »Natur« nicht als selbstverständlich gegeben erscheint, sondern vielfach vermittelt, mithin als eine reflektierte, »zweite« Natur. Eine solche Position entspricht Friedrich Schillers Unterscheidung von »naiver« und »sentimentalischer« Dichtkunst, insofern der sentimentalische Dichter Natur nur aus einer Distanz schildern kann, die auch Verlust bedeutet.20

Darauf deutet zunächst die dunkle, subdominantisch »entrückte« Farbe der in den Hauptsatz interpolierten C-Dur-Episode (der Dreiklangsbrechungen T. 10-17). Allerdings bewegt sich die Exposition insgesamt, nach der Rückkehr zur Haupttonart (G-Dur-Tonika in T. 22), durchaus im Rahmen der üblichen Polarität zwischen G-Dur und D-Dur als Dominanttonart -mit der bezeichnenden Ausnahme einer trugschlüssigen Abdunkelung nach B-Dur (T. 59-66); in der Reprise werden beide Episoden, das exterritoriale Klangfeld Takt 10-17 upd die Episode Takt 59-66 nach Es-Dur transponiert (vgl. T. 151-156 und T. 198-205). Lenz findet aus diesem Grund zu der schönen Bezeichnung »die Liebe von G-Dur zu Es-Dur«,21 die auch für die Sonate insgesamt gelten darf; die in der Reprise erreichte harmonische Konstellation G/Es entspricht dem Verhältnis von erstem und zweitem Satz, der als ganzer in Es-Dur steht.

Abbildung 2 zeigt die wesentlichen melodischen Gestalten der Exposition:22

Abbildung 2: Beethoven, Violinsonate op. 96, 1. Satz, melodische Gestalten

All diese Fügungen sind durchaus unterschieden und individualisiert, wobei solche Differenzierung zunächst auf rhythmischem Wege erreicht wird. Beethoven bedient sich dabei - wie so oft - der gezielten, sukzessiven Einführung verschiedener Notenwerte und Grundrhythmen: punktierte Viertel-Achtel in Takt 22, Achteltriolen in Takt 33, (quasi) punktierte Achtel in Takt 41; die Gestalten Takt 59 und 72 entwickeln dann neue Varianten innerhalb des triolischen Metrums, die Schlussgruppe Takt 85 kombiniert duolische Achtel und Viertel mit triolischer Begleitung. Der diastematische Beziehungsreichtum ist dagegen ungeheuer dicht und schwer in Begriffen von »Mo- dell« und »Ableitung« zu fassen. Man muss nicht so weit gehen wie Bathia Churgin, die die »basic motives«23 des gesamten Satzes in der kleinen (Violin-)Phrase des ersten Taktes enthalten sieht (den Triller, den Sekundschritt abwärts und den Ausschnitt aus dem gebrochenen Dreiklang), um die innere Verwandtschaft buchstäblich aller Fügungen zu erkennen. Ließen sie sich allesamt tatsächlich aus dem ersten Takt ableiten (woran ich zumindest mit Blick auf die Skalenausschnitte in der Überleitung und im Seitensatz doch Zweifel anmelden möchte), so läge hier ein extremer Fall jenes Typus vor, den die Sonatentheorie mit dem »Organismusmodell« zu erfassen sucht. Schon Carl Dahlhaus hat ihn in einem gewissen Gegensatz zum »dramatischen« Modell der Sonate gesehen,24 insofern die vegetabilische Metapher die »Ausfaltung« einer im Kern schon enthaltenen Anlage impliziert, nicht einen sukzessive geführten »plot«. Tatsächlich ist ja zum Beispiel die Abhängigkeit der B-Dur-Episode Takt 59-66 vom Anfang offensichtlich, auch die der Schlussgruppe Takt 85-95, in der prominent der Sekundschritt als »Seufzer« herausgestellt wird; die hier entwickelte Spannung zwischen großer und kleiner Sekunde trägt dann weite Teile der Durchführung. Andererseits ist der exponierte kleine Sekundschritt (aufwärtsgerichtet zwar, aber in der für die Schlussgruppe auch im weiteren Verlauf charakteristischen Rhythmisierung Viertel-Halbe) bereits im Seitensatz enthalten. Dieser nimmt seinerseits auf die Fügung der Überleitung Takt 33 f. Bezug. Insofern ist tatsächlich für beide Gestalten (T. 34 und T. 44) eine Beziehung zum Anfangstakt gegeben (wo der Sekundschritt noch abwärts gerichtet ist), die erst in der Schlussgruppe zutage tritt.25

Das vegetabilische Modell ließe sich dahingehend erweitern, dass hier weniger die »Ausfaltung« aus einem Ursprung als eine Art Familienähnlichkeit, die wechselseitige Verwandtschaft aller Fügungen vorzuliegen scheint. Diese Struktur entspräche der von Félix Guattari und Gilles Deleuze entwickelten, wiederum aus der Botanik entlehnten Metapher des »Rhizoms«, also einem undurchdringlich verwachsenen »Wurzelgeflecht« im Unterschied z:um einzelnen Wurzelstamm.26 Diese Form der unspezifischen, wechselseitigen Verwandtschaft korrespondiert natürlich mit der Beschaffenheit des verwendeten Materials, das unspezifischer nicht sein könnte (Sekundschritt, Skalengang, Dreiklangsbrechung). Gerade darin liegt seine Eignung für eine Phantasmagorie der Natur. Die motivische Ableitung gerät hier in eine Grauzone, in der sich über mögliche Zusammenhänge trefflich streiten lässt: dass der Sekundschritt zu Beginn von Takt 20 auf das gleiche Intervall in Takt 1 und gar die Quarte in Takt 2l auf den Auftakt zu selbiger Figur zurückgeht, das mag man glauben oder nicht. Unterhalb der rhythmischen Differenzierungen bewegt sich eine Diastematik, die bewusst amorph gehalten ist. Der explizite Gestaltverlust in den Dreiklangsbrechungen Takt 1O-17 wäre somit weniger unvermittelt, als es zunächst den Anschein hat.

Auch die Durchführung ist von einer Zuspitzung thematischer Gegensätze, motivischer Arbeit und einem weitgespannten Modulationsgang weit entfernt. Peter Cahn kennzeichnet sie als »eine gänzlich undramatische Durchführung, die kaum den halben Umfang der Exposition erreicht, weithin auf Orgelpunkten (F, E) verweilt und in der definitiven Version auf die Verarbeitung der Hauptthemen verzichtet.«27 Dies entspricht der Einschätzung Adornos, dass der »extensive Typus« zur »Idee der Beethovenschen Durchführung«, der »Kontraktion der Zeit«,28 konträr stehe. Mutmaßlich war die Verarbeitung der Initialphrase (T. 1) in einer früheren Version von Opus 96 - möglicherweise jener, die Erzherzog Rudolph und Pierre Rode um den Jahreswechsel 1812/13 beim Fürsten Lobkowitz zur Aufführung brachten - noch durchaus gegeben; das erhaltene Autograph, von Sieghard Brandenburg auf Frühjahr 1815 datiert, deutet auf eine umfassende Revision zr diesem späteren Zeitpunkt.29 Eine für die Durchführung skizzierte »thematische« Passage von acht Takten, in der die Initialphrase durch verschiedene Stimmen geführt werden sollte, wurde gestrichen und die Durchführungsfunktion partiell in die Coda verlegt.

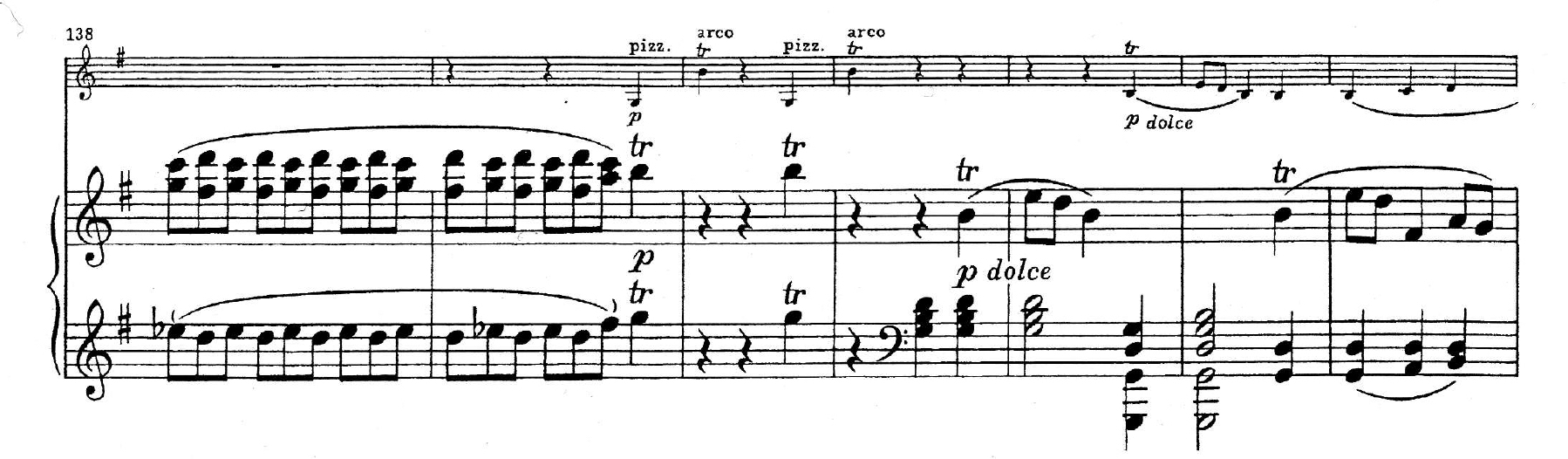

Eine der erstaunlichsten Passagen bildet der Übergang von der Durchführung zur Reprise:

Abbildung 3: Beethoven, Violinsonate op. 96, 1. Satz, T. l38-144

Am Ende der Rückleitung als letztem Formteil der Durchführung -im Verlauf einer »Liquidation« ohne prägnante thematische Vorgaben - ist die ununterbrochene Triolenbewegung dem Triller so weit angenähert, dass der Übergang in die alternierende Bewegung von unbestimmter Geschwindigkeit nur folgerichtig und fast unmerklich erscheinen mag. Die Geige nimmt den Triller unmittelbar auf; beide Instrumente halten kurz inne, wie lauschend (Generalpause in T. 140) - ein »magischer« Moment, den Beethoven präzise in die Mitte des 281 Takte umfassenden Satzes gerückt hat.30 Die Verdichtung des Dialogs zur Abfolge bloßer Triller, die durch das Pizzicato der Geige eigentümlich geräuschhaft »punktiert« werden, wiederholt sich noch einmal. Auf die Pause fällt diesmal ein G-Dur-Akkord -und dann erwächst aus dem gleichen Triller, diesmal zuerst im Klavier, das zu diesem Zweck die Oktavlage wechselt, die »kleine Phrase« - der Beginn der Reprise. Das ist nicht nur ein Übergang »ohne das für Beethoven oft so typische Drängen«.31 Vielmehr inszeniert der Komponist als Fluchtpunkt der Liquidation eine Art vor-musikalischen Ursprung, in den die Entwicklung zurückkehrt und aus dem sie wie selbstverständlich wieder hervorgeht. Der Triller als »Naturlaut«32 verkörpert das Extrem einer Tendenz zum Gestaltverlust, die der gesamten Sonate innewohnt und sie zuweilen in eine so gefährliche wie verlockende Nähe zum Vorkünstlerischen führt.

Bleibt als kritische Formstelle noch der Schluss des Satzes, insbesondere jene im Zuge der Revision nachträglich eingefügten Takte 247-259,33 die letztlich doch so etwas wie thematische Arbeit ans Ende von Beethovens »vegetabilischem« Formkonzept zu stellen scheinen:

Abbildung 4: Beethoven, Violinsonate op. 96, l. Satz, T. 240-269

Auf den ersten Blick unternimmt der Komponist hier geradezu lehrbuchmäßig eine Vermittlung der Initialphrase mit der anschließenden Dreiklangsbrechung (vgl. Abbildung 1), die eingangs als »exterritorial« gekennzeichnet wurde. Diese rückt an die Initialphrase unmittelbar heran (T 241 ff.), wird schließlich mit ihr sogar kontrapunktisch geführt (T. 248 ff.). Jedoch birgt die tiefe Lage, in der die Phrase hier in der Klavierunterstimme erscheint, bereits ein Moment der Verfremdung, ja der Verunheimlichung; auch die Geige antwortet tiefer als sonst. Die Synthese wird zunächst eher vordergründig durch die höchst auffällige Pedal-Vorschrift erzielt, die ein Verwischen der Konturen über vier Takte bewirkt (also einen Gestaltverlust par excellence!). kn weiteren Verlauf wird der Triller »liquidiert« und die Initialphrase auf ihre vermeintlich substantiellen Elemente, Sekundschritt und Terz, zurückgestutzt (T. 257 f.). Dann jedoch folgt eine unerwartete Zuspitzung, eine negative - um nicht zu sagen: katastrophische - Peripetie in Form einer schnellen (Quasi-) Kadenz (man beachte die hier erstmals verwendeten Sechzehntelwerte über dem Dominantquartsextakkord). Diese Formstelle -in der Duosonate gewiss nicht vorgesehen und durch den so wenig konzertanten Verlauf bis hierhin auch nicht gerechtfertigt - motiviert nach wenigen Takten (und einer ornamentalen Bewegung, in der nun umgekehrt die Sekund-Terz- Figur liquidiert wird), gewissermaßen eine »Wiederkehr des Verdrängten«: die Trillerbewegung bemächtigt sich nacheinander und bis zu sechs Takte lang sämtlicher Stimmen (crescendo/decrescendo). Im Fluchtpunkt des Abschnitts steht also nicht die triumphale Synthese, die funktionale Indienstnahme noch der »gestaltlosen« Dreiklangsbrechung als Kontrapart des Kopfmotivs, sondern wiederum ein Gestalt- und Orientierungsverlust - eine Schlussbildung, die in dieser Form nur dem Ende des zweiten Satzes von Beethovens Viertem Klavierkonzert G-Dur op. 58 vergleichbar ist, der gleichfalls auf eine geradezu halluzinatorische Trillerbewegung hinausläuft. Es folgen noch einige versöhnliche Dreiklangsbrechungen, eine unvollständige Reminiszenz an den Anfang und ein gewaltsames »Sich-Losreißen«34 hin zur Kadenz.

Maynard Solomon hat kürzlich die Tradition der »pastoralen« Auffassung von Opus 96 aufgegriffen und zugespitzt. In seiner Lesart ist die letzte Violinsonate neben der Sechsten Syrnphonie das einzige Instrumentalwerk Beethovens, das über seinen kompletten Verlauf -wenn auch mit melancholischen Einschlägen, die von Fall zu Fall zuverlässig überwunden werden - dem »pastoralen Stil« zugehöre, bis hin zur konkreten Lautmalerei :

»The first movement, Allegro moderato, although untitled, is unabashedly an idyll, replete with bird calls, alpine horn arpeggios, drone basses, and figures that simulate the rustling, murmuring, and busy profusions of nature's song. The opening birdsong -resembling that of a skylark, noted for its song in upward flight -is a summons at daybreak, or an awakening of spring.«35

Zwangsläufig fällt eine solche assoziative Deutung je konkreter je zufälliger aus - dass der Naturlaut am Anfang die Lerche darstelle, der Seitensatz hingegen eine Art Prozession, seine Fortsetzung die Musik zum Dudelsack usw., das kann man plausibel finden oder auch nicht. Churgin hat zu bedenken gegeben, dass Opus 96 zwar viele, aber keineswegs alle Elemente der pastoralen Charakteristik aufweise.36 Mehr noch aber scheint mir Solomons Beschreibung das formale Niveau der Musik zu verfehlen, demgegenüber sich eine so tiefgreifende »programmatische« Idee doch bewähren müsste.37 Der alles entscheidende Übergang in die Reprise - die Rückkehr in den Naturlaut - erscheint in Solomons »narrativem« Nachvollzug geradezu banal (»melancholic reflections give way to pizzicati and trills simulating more bird calls«), auch der kritische Wendepunkt am Ende der Coda ist für ihn nichts als ein »Vogelkonzert« (»the constantly renewed song of the lark, alone, in duet, or in an avian concert of cascading trills«38).

Damit sei der Versuch einer kulturgeschichtlichen Weitung der Interpretation nicht etwa zurückgewiesen. Eine solche scheint mir jedoch viel naheliegender und methodisch schlüssiger über den formalen Befund zu führen als über »illustrierende« Merkmale.

Dass Beethoven seine Sonate aus einem vor-musikalischen Naturlaut entwickelt, einem Ursprung, zu dem hin die Musik via Gestaltverlust weiterhin tendiert, lässt an die einschlägigen Erzählungen über die Anfänge der Musik, an die musikalischen Ursprungsmythen denken. Diese stehen seit jeher im Übergangsfeld zwischen biblisch-christlichen, mythologischen und historischen Vorstellungen.39 Zu Beethovens Zeit gehört dazu noch selbstverständlich das »Goldene Zeitalter« aus der Weltzeitalter-Lehre Hesiods. Von der Wiederkehr jenes »aureum paeculum«, in dem die Menschen gottgleich aus einer natürlichen Fülle schöpfen, hat die europäische Kultur seit Vergil - mehr oder minder christlich überformt - zu träumen nicht aufgehört.40 Die volkstümliche, pastorale Staffage ist für diese Idee - die Idee einer ursprünglichen Einheit - letztlich verzichtbar. Jenseits aller Schäferromantik sind seit dem 16. Jahrhundert die Ursprünge der Musik in der Natur gesucht worden: Gioseffo Zarlino und Sethus Calvisius weisen die ältere Idee der personalen »Erfinder« der Musik (Jubal, Pythagoras, Papst Gregor usw.) zurück und favorisieren die »natürlichen« Ursprünge der Musik. Dabei greifen sie auf Lukrez' Gedanken zurück, der Gesang entstehe durch Nachahmung der Vögel. Auch ein weiterer antiker Ursprungsmythos wird im neuzeitlichen Schrifttum wieder aufgenommen: Die Flöte muss nicht »erfunden« werden, schneiden sich doch seit jeher die Jungen aus Weidenrinde oder Schilfrohr ihre Pfeifen, ganz ohne etwas von, Jubal oder anderen Autoritäten zu wissen. Noch Johann Nikolaus Forkel zitiert beide Ursprungsmythen nach Lukrez, wenngleich er letztlich die Anfänge der Musik im Herzen sucht41 - aber ist nicht das menschliche Herz um 1800 ein Synonym für Natur? Von Forkel aus wird man die »gestaltlosen« Dreiklangsbrechungen in Opus 96 mit dem »ersten Zustand unserer Blasinstrumente«42 in Verbindung bringen, die schwerelosen Skalengänge womöglich mit dem »Säuseln des Windes«43 - einem Ursprungsmythos, der noch bei Debussy anklingt.44

Die sanfte Berührung des Windes, der durch die Bäume geht, wird geradezu synästhetisch anschaulich in den schwebenden Skalenfigurationen der Takte 116-126 (inmitten der Durchführung). Die in sich kreisende, aus Gegenbewegungen zusammengefügte Melodik, ein Inbild der Richtungs-und Schwerelosigkeit, ist gewiss »abgeleitet« aus der weiträumigeren Gegenbewegung Takt 38 f. (und, esoterischer noch, aus dem Bassgang der Takte 3-4). Und doch ist über diese Stelle in Begriffen von Ableitung und motivischer »Arbeit« eigentlich gar nicht zu sprechen, so sehr ist die Musik hier Ereignis an sich:

Abbildung 5: Beethoven, Violinsonate op. 96, 1. Satz, T. 116-120

Und schließlich mag man, da auch dies nun einmal ein Ursprungsmythos ist, wie Salomon durchaus den »Naturlaut« des Trillers mit einem Vogelruf in Verbindung bringen, am Anfang des Satzes jedenfalls. Aber die poetische Paraphrase ist an dieser Stelle doch letztlich einem Dichter zu überlassen: Marcel Proust, der die (fiktive) Violinsonate des (ebenso fiktiven) Komponisten Vinteuil so beschreibt, als hätte er an den Anfang von Beethovens Opus 96 gedacht -wobei »unsere« Welt und die Welt der Musik eigentümlich verschränkt erscheinen: »D'abord le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne ; le violon I'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu qu'eux deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur et où ils ne seraient jamais que tous les deux : cette sonate.«45

Anmerkungen und Fußnoten:

1 Vgl. zur Gattung bei Beethoven -neben der im Folgenden genannten spezielleren Literatur

zu Opus 96 -The Beethoven Violin Sonatas. History, Criticism, Performance, hg. von Lewis

Lockwood und Mark Kroll, Urbana und Chicago: University of Illinois Press, 2OO4; Joseph

Szigeti, Beethovens Violinwerke, Zijnch und Freiburg i.Br.: Atlantis, 1965; Max Rostal, Ludwig

van Beethoven: Die Sonaten für Klauier und Violine. Gedanken zu ihrer Interpretation,

München und Zürich: Piper, 1982; Stefan Drees, Artikel »Violinsonaten«, in: Das Beethoven-

Lexikon, hg. von Heinz von Loesch und Claus Raab, Laaber: Laaber, 2OOB (Beethoven Handbuch

6), S. 818-821. Die richtige Ausführung des Trillers diskutiert William S. Newman, »The

0pening Trill in Beethoven's Sonata for Piano and Violin op. 96«, in:. Musik -Edition -Interpretation.

Gedenkschrifi für Günter Henle, hg. von Martin Bente, München: Henle, 1980,

S. 384-393, der überzeugend - und im Einklang mit der hier vorgeschlagenen Interpretation -für

eine Ausführung von unten ohne Nachschlag plädiert.

Für eine kritische Durchsicht meines Textes danke ich Siegfried Eipper.

2 Der folgende Versuch, Beethoven gegen die Gebildeten unter seinen Verächtern zu verteidigen,

ist Hermann Danuser nicht nur methodisch verbunden, sondern insbesondere auch seinem

Einspruch gegen eine Verfestigung falscher Klischees in der -mwie immer auch berechtigten, ja

unerlässlichen - kritischen Dekonstruktion etablierter »Meisterwerke«. So hat er unlängst noch

die Eroica gegen ein einseitiges Verständnis von »Heldentum«, womöglich die Verengung auf

das Kriegerische oder Militärische in Schutz genommen; vgil. Hermann Danuser, Weltanschauungsmusik,

Schliengen: Edition Argius, 2OOg, 5. 256-262.

3 Carl Dahlhaus, Ludwig van Beethoven und seine Zeit, Laaber: Laaber, 1987 (Große Komponisten

und ihre Zeit), S. 115.

4 Klaus Kropfinger, Beethoven, Kassel: Bärenreiter und Stuttgart: Metzler, 2OOl (MGG Prisma),

s. 199.

5 Vgl. John Cage, »Defense of Satie« (1948), in: John Cage. An Anthology,hg. von Richard

Kostelanetz, New York: Da Capo Press, 1991, S. 77-84, hier S.81 f.; dazu auch David Revill,

Tosende Stille. Eine John-Cage-Biograplrfe, München: List, 1995, S. 125 und 156f.

6 C. Dahlhaus, Ludwig van Beethoven (s. Anm. 3), S. 122;vgl. im Zusammenhang S. 114-124

(»Zeitstrukturen«).

7 Elmar Budde (»Musik und Zeit -Beethoven und Schubert«, in: "Der »männliche« und der »weibliche«

Beethoven" hg. von Cornelia Bartsch u.a., Bonn: Beethovenhaus, 2OA3, S.33-40) vergleicht

den »unwiderstehlichen (oder auch unausstehlichen) Zeitzwang« des einen (»Beethovens

Musik hat immer einen eindeutigen Beginn und idt immer zugleich auf ein Ende hin gerichtet«)

mit der »grundsätzlich verschiedenen« Zeit des anderen (Schuberts Musik eröffne »Zeitwege,

die kein Ziel kennen, die gleichsam im Kreis sehen«) und schlägt im Übrigen vor, damit eine

»Charakterisierung [...] im Sinne von männlich-weiblich« zu verbinden. - Zur gewandelten

Einschätzung der Formproblematik bei Schubert vgl. Hans-Joachim Hinrichsen, Artikel »Form«,

in: Schubert-Lefikon, hg. von Ernst Hilmar und Margret Jestremski, Graz: Akademische Druck und

Verlagsanstalt, 1997, S. 131-133; ebd. weitere Literatur.

8 Peter Gülke, »Kantabilität und thematische Abhandlung. Ein Beethoven-Problem und seine

Lösungen in den Jahren 1S06/180S« (1970), in: ders., »... immer das Ganze uor Augen«. Studien

zu Beethoven, Stuttgart und Weimar: Metzler, 20OO, S. 105-130, hier S. 108. Vgl. auch Kl.

Kropfinger, Beethoven (s. Anm. 4), S. 206f. (»Cantabile« - »Subthematik« - »Kontrast«).

9 Zu diesen und anderen Topoi vgl. Hans Heinrich Eggebrecht, Zur Geschichte der Beethoven Rezeption,

2. Aufl., Laaber: Laaber, 1994 (Spektrum der Musik 2).

1O Theodor W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, hg. von Rolf Tiedemann,

Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993 (Nachgelassene Schriften I-1), S. 47. Vgl. zu Adornos

Modell Richard Klein, »Prozessualität und Zuständlichkeit. Konstruktionen musikalischer Zeiterfahrung«, in:

Abschied in die Gegenwart. Teleologie und Zuständlichkeit in der Musik, hg. von

Otto Kolleritsch, Wien und Graz: Universal Edition, 1998 (Studien zur Wertungsforschung 35), S. 180-209.

11 Th. W. Adorno, Beethoven (s. Anm. 10), S. 64.

12 Ebd., S. 134.

13 Ebd., S. 139.

14 Hartmut Böhme, Artikel »Natürlich/Natur«, in: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch

in sieben Bänden, Bd. 4, Stuttgart und Weimar: Metzler, 2OO2, S. 432-498, hier S. 494.

l5 AmZ (1817), Sp. 228 f.,zit.nach Ludwig van Beethoven. Die Werke im Spiegel seiner Zeit.

Gesammelte Konzertberichte und Rezensionen bis 1830, hg. von Stefan Kunze, Laaber: Laaber,

1987,S.323.

16 Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat

3 (1819), Sp. 633 ff. (gleichfalls anonym); zit. ebd., S. 325.

l7 Wilhelm von Lenz, "Kritischer Katalog sämmtlicher Werke Ludwig van Beethovens mit Analysen

derselben. Dritter Theil, Zweite Abtheilung (= Beethoven. Eine Kunst-Stuilie, Vierter Theil)",

Hamburg: Hoffmann und Campe, 1860, S. 269f.

18 J. Szigeti, Beethovens Violinwerke (s. Anm. 1), S. 59 f.

19 Peter Cahn, »Violinsonate G-Dur op. 96«, in: Beethoven. Interpretationen seiner Werke, hg. von

Albrecht Riethmüller u. a., Laaber: Laaber, 21996, Bd. 2, S. 86-92, hier S. 89.

20 Vgl. dazu Helga de la Motte-Haber, Musik und Natur. Naturanschauung und musikalische Poetik,

Laaber: Laaber, 2000, S. 41-48.

21 W. v. Lenz, "Beethoven" (s. Anm. l7), S. 27 4.

22 Begriffe wie »Thema« oder »musikalischer Gedanke« werden hier nach Möglichkeit vermieden,

weil das - in der musikalischen Analyse traditionell privilegierte - Modell des »Geistigen in der

Tonkunst« für Opus 96 ja gerade in Frage steht.

23 Bathia Churgin, »Violin Sonata in G major, Op. 96«, in: dies., Transcendent Mastery. Studies

in the Music of Beethoven, Hillsdale und New York: Pendragon Press, 2OOB (North American

Beethoven Studies 4), S. 199; vgl. insbesondere auch die Formübersicht auf der darauffolgenden

Seite.

24 Vgl. C. Dahlhaus, Ludwig van Beethoven (s. Anm. 3), S. 116.

25 Damit scheint die Schlussgruppe eine synthetisierende Funktion gegenüber Hauptsatz und Seitensatz

wahrzunehmen, wie sie in der klassischen Sonatentheorie und konkret in der Beethoven-

Analyse vielfach beschrieben wird. Diese Lesart soll hier gar nicht bestritten werden. Entscheidend

ist aus meiner Sicht die geringe Spezifik der Elemente (im konkreten Fall: der verschiedenen

Sekundschritte), die es schwer macht, eine Vermittlung von »Gegensätzen« anzunehmen (wie im

dialektischen Modell vorgesehen). Das Material ist vielmehr für ubiquitäre Ableitungen geradezu

prädestiniert. Letztlich ist sogar der aufwärtsgerichtete Sekundgang schon im Hauptsatz enthalten

(vgl. den Bassgang T.2-4), ebenso, wenn man so will, das dreizeitige Metrum (3/4-Takt),

das zur Triolenfolge nur »diminuiert« werden muss.

26 Vgl. Gilles Deleuze und F6lix Guattari, "Rhizom", Berlin: Merve, 1977. Der Begriff beschreibt

ursprünglich die nicht-hierarchische Organisation von Wissen und wurde von dort aus für die

poststrukturalistische Theoriebildung überhaupt entwickelt.

27 P. Cahn, »Violinsonate G-Dur op. 96« (s. Anm. 19), S. 88.

28 Th. W. Adorno, Beethoven (s. Anm. l0), S. 142.

29 Vgl. Sieghard Brandenburg, »Bemerkungen zu Beethovens op. 96«, in: Beethoven-Jahrbuch 9

(1973/77, S. 11-25; B. Churgin, Transcendent Mastery (s. Anm. 23), S. 191f. Das Autograph

selber ist seit 1977 veröffentlicht: "Ludwig van Beethoven. Sonate für Klauier und Violine G-Dur

op. 96. Faksimile nach dem im Eigentum der Pierpont Morgan Library New York befindlichen

Autograph", München: Henle, 1977 (mit einem Geleitwort von Martin Staehelin).

30 Vgl. P. Cahn, »Violinsonate G-Dur op. 96« (s. Anm. l9), S. 89.

31 Ebd.

32 Ebd.

33 Im Autograph auf einer gesonderten Seite notiert; vgl. im Faksimile (s. Anm. 29) pag. »12« und

»13(12+)«.

34 P. Cahn, »Violinsonate G-Dur op. 96« (s. Anm. 19), S. 90.

35 Maynard Solomon, »The Violin Sonata in G Major, Opus 96: Pastoral, Rhetoric, Structure«, in:

The Beethoven Violin Sonatas (s. Anm. l), S. 110-128, hier S. 114.

36 Zum Beispiel ist das Metrum gerade nicht der 6/8-, sondern der 3/4-Takt, von der subtilen

Differenzierung nach duolischen und triolischen Rhythmen abgesehen; bordunartige Anteile

sind weit stärker stilisiert als z.B. im Finale der Sechsten; die Tonart ist weniger spezifisch usw.

Vgl. B. Churgin, Transcendent Mastery (s. Anm. 23), S. 196f. Beethoven selbst hat bekanntlich

sogar für die Pastorale die zu seiner Zeit in Verruf geratene Idee der »Malerei« zurückgewiesen,

die im Falle der »Sinfonia caracteristica« gewiss naheliegender ist als für Opus 96.

37 Vgl. die grundlegende, mit Blick auf den Naturbegriff auch für Opus 96 erhellende Argumentation

von Wolfram Steinbeck, »6. Symphonie F-Dur, Pastorale, op. 68«, in: Beethoven. Interpretationen

seiner Werke (s. Anm. l9), Bd. 1, S. 503-515.

38 Ebd., S. 116 (beide Zitate).

39 Vgl. Andreas Meyer, »Von Erfindern, Jahreszahlen und letzten Dingen. Calvisius als Historiker

der Musik«, in: Tempus musicae - tempus mundi. Untersuchungen zu Seth Calcisius, hg.

von Gesine Schröder, Hildesheim: Olms, 2OOg (studien zur Geschichte der Musiktheorie 4),

S. 153-171.

40 Vgl. H. Böhme, »Natürlich/Natur« (s. Anm. l4), S. 45tff.

41 »Wir haben also nicht nötig, den Ursprung der Musik in Dingen außer uns zu suchen, wie so

viele ältere und neuere Schriftsteller gethan haben. Die Musik kommt aus dem Herzen, und geht

in die Herzen«; Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. l, Leipzig 1788

(Nachdruck Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1967), S. 71.

42 Ebd,., S. 70.

43 Ebd. (es folgt das einschlägige Lukrez-Zitat über die Entdeckung der Flöte).

44 Es habe »liebenswerte kleine Völker« gegeben, stellt Debussy sich vor, »qui apprirent la musique

aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire c'est: le rythme éternel de la mer,

le vent dans les feuilles, et mille petits bruits qu'ils écoutérent avec soin, sans jamais regarder

dans d'arbitraires traités« (Claude Debussy, »Du goût« [1913], in: ders., Monsieur Croche et autres

écrits, hg. von François Lesure, Paris: Gallimard, 21.987, S. 228-231, hier S. 229).

45 Marcel Proust, À la recherche ilu temps perdu, Bd. 1: Du côté de chez Swann - À l'ombre des

jeunes filles en fleurs, hg. von Jacques-Yves Tadié, Paris: Gallimard, 1987, S. 346. Das Zitat

erfolgt hier nicht in der Absicht, die heikle Diskussion über mögliche »Modelle« der Sonate von

Vinteuil neu zu eröffnen. Die Gemeinsamkeit scheint mir vorrangig über die Idee des »Goldenen

Zeitalters« gegeben. Man beachte auch die vertauschte Einsatzfolge bei Proust (die der Reprise,

nicht der Exposition bei Beethoven entspricht).

Literaturliste

- Sehr zu empfehlen: Die spannende Beethoven-Biographie von Jan Caeyers: Beethoven - Der einsame Revolutionär, C.H. Beck

- Über Beethoven aus nächster Nähe : Biographischen Notizen von Dr. Wegeler und Ferdinand Ries, Koblenz, 1838 link: books.google.de

- Nicht nur für Kinder: „Wir entdecken Beethoven“ von Anna Schieren und Alexa Riemann, Schott 2019

Spannende Literatur zur Interpretation:

- Carl Philipp Emanuel Bach „Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen“, Berlin 1753/1762

Beethoven trug sein Exemplar immer mit sich herum und riet seinen Schülern, das Gleiche zu tun :) - Carl Czerny „Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethovenschen Klavierwerke nebst seiner „Erinnerungen an Beethoven“, Universal Edition 13340

Czerny war Beethovens langjähriger Klavierschüler, später Interpret seiner Werke,

ab Seite 77 Beschreibungen zu den Sonaten für Clavier und Violine,

ab S.88 Sonaten für Clavier und Violoncell,

ab S. 93 Klaviertrios - Joseph Joachim Quantz „Versuch einer Anweisung, die Floete traversiere zu spielen“, Berlin 1752

Hier finden wir u.a. ein genaues faszinierendes Beispiel, wie dynamisch differenziert im 18. Jahrhundert musiziert wurde. Link: ks.imslp.net

Tab XVII und Tab XXIV, Text dazu im Hauptteil S. 149, link: ks.imslp.net - Leopold Mozart: „Versuch einer gründlichen Violinschule“, Reprint der 1. Auflage von 1756, Kassel 1995

- Ludwig Spohr: Violinschule, hier gibt es interessante Hinweise z.B. über den Gebrauch von Vibrato im 19. Jahrhundert, z.B. ab Seite 198, link: ks.imslp.net

- Marianne Ronez: „Die Violintechnik im Wandel der Zeit“ , Die Entwicklung der Violintechnik in Quellenzitaten von den Anfängen bis Pierre Baillot, Wien 2011

- Clive Brown: „Classical &Romantic Performing Practice 1750-1900“, Oxford University Press

- „Originalklang“ mit Darmsaiten? Ein link zum Podcast auf der Seite der Hochschule in Bern

Andreas Streicher, aufgewachsen im Stuttgarter Waisenhaus und Freund Friedrich Schillers war der Ehemann der Klavierbauerin Nanette Streicher, beide waren Vertraute von Beethoven. Hier ein link zu seiner spannenden Biographie mit wichtigen Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Streicher

In seiner Schrift „Kurze Bemerkungen über das Spielen, Stimmen und Erhalten der Fortepiano“ schreibt er amüsant über gutes und schlechtes Hammerklavierspiel - und das Stimmen der Instrumente in Beethovens Zeit.

download PDF

Autographe und Faksimiles

- op.12 1-3 (D-Dur, A-Dur, Es-Dur) Druck, Artaria

- a-moll op.23 Druck

- F-Dur op. 24 Klavierstimme Druck, Mollo

- op. 30 1-3 (A-Dur, c-moll, G-Dur) Druck, Steiner

- c-moll op.30/2 Autograph

- op.30 A-Dur und c-moll Druck, Bureau des Arts et d’Industrie

- op. 30/3 G-Dur

- op. 47 Kreutzersonate Autograph

- op.47 Druck Simrock Klavier

- op. 96 Druck Steiner

Instrumente

Hammerflügel von Nannette Streicher

Die Klavierbauerin Nanette Streicher (1769-1833) erlernte das Handwerk von ihrem Vater, dem renommierten Johann Andreas Stein, in Augsburg. Nach seinem Tod übersiedelte sie nach Wien, wo sie zuerst gemeinsam mit ihrem Bruder und später unter ihrem eigenen Namen eine erfolgreiche Klavierfabrik betrieb. 1794 heiratete sie den Musiker Andreas Streicher (1761-1833), den Stuttgarter Freund Schillers. In Wien pflegte das Ehepaar einen engen Kontakt mit wichtigen Komponisten und Interpreten, u.a. Ludwig van Beethoven. Ihre Instrumente waren sehr beliebt und prägten das Klangideal der Wiener Klassik. Dieser Hammerflügel hat einen Tonumfang von sechs Oktaven (F1-f4) und besitzt vier Pedale: Dämpfungsaufhebung, Moderator, Fagottzug und Verschiebung. Der Klang wird ebenfalls von einem Schalldeckel über den Saiten gestaltet. Diese Erfindung von Nannette Streicher sorgte für einen klanglichen Ausgleich: Der Deckel mildert die Abstrahlung in den mittleren und tiefen Lagen, lässt aber den schwächsten Bereich, den Diskant, frei klingen. [Mar Alonso]

Die Klavierbauerin Nanette Streicher (1769-1833) erlernte das Handwerk von ihrem Vater, dem renommierten Johann Andreas Stein, in Augsburg. Nach seinem Tod übersiedelte sie nach Wien, wo sie zuerst gemeinsam mit ihrem Bruder und später unter ihrem eigenen Namen eine erfolgreiche Klavierfabrik betrieb. 1794 heiratete sie den Musiker Andreas Streicher (1761-1833), den Stuttgarter Freund Schillers. In Wien pflegte das Ehepaar einen engen Kontakt mit wichtigen Komponisten und Interpreten, u.a. Ludwig van Beethoven. Ihre Instrumente waren sehr beliebt und prägten das Klangideal der Wiener Klassik. Dieser Hammerflügel hat einen Tonumfang von sechs Oktaven (F1-f4) und besitzt vier Pedale: Dämpfungsaufhebung, Moderator, Fagottzug und Verschiebung. Der Klang wird ebenfalls von einem Schalldeckel über den Saiten gestaltet. Diese Erfindung von Nannette Streicher sorgte für einen klanglichen Ausgleich: Der Deckel mildert die Abstrahlung in den mittleren und tiefen Lagen, lässt aber den schwächsten Bereich, den Diskant, frei klingen. [Mar Alonso]Geigen & Bögen

Wir möchten mit verschiedenen Streichinstrumenten, die Sie hier im Bild sehen können, experimentieren: welche Geige passt von der Balance her am Besten zu jeweils welchem der drei historischen Flügeln?

Wir möchten mit verschiedenen Streichinstrumenten, die Sie hier im Bild sehen können, experimentieren: welche Geige passt von der Balance her am Besten zu jeweils welchem der drei historischen Flügeln?In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts begann, wie Sie bestimmt schon wissen, die Entwicklung und der Bau immer kräftigerer Instrumente. Passend zu den immer größeren Sälen und den immer lauteren Klavieren wurden auch die Streichinstrumente „modernisiert“.

Zur Verfügung stehen eine „Barockgeige“ (N.N., süddeutsch) aus dem 18. Jahrhundert, zurückgebaut zum „Originalzustand“ vor einer Modernisierung.

Also „historisch“: Steg, Saitenhalter, Griffbrett, Stimme, Bassbalken, bespannt mit 2 umsponnenen und unumsponnenen Darmsaiten. Dazu ein Bogen von Emilio Rodriguez (Den Haag) der inspiriert ist von den Bögen der Übergangszeit zwischen Barock und Klassik, die Spitze ist orientiert an Originialbögen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er ist 49 g leicht und mit weniger Haaren bezogen. (Vergleich moderner Bogen: Gewicht um 60 Gramm) Beethoven, der ja zuerst Cembalo- und Clavichord-Unterricht hatte, begegnete solchen Instrumenten in seiner Kindheit und Jugend. Diese Geige und der Bogen passen wahrscheinlich sehr gut zum Flügel von Andreas Stein, der deutlich leiser als ein moderner Flügel klingt.

Dann: eine Geige aus dem 17. Jahrhundert (N.N.), mit Verzierungen aus Perlmutt und Einlagen, die Zargen bemalt mit Buchstaben, die einen lateinischen Sinnspruch ergeben, ebenfalls mit Darmsaiten, und einen Bogen um 1800 der englischen Bogenbauerdynastie Dodd (noch mit "barocker“ Spitze!, 56 g Gewicht). Beides ergibt unserer Meinung nach eine gute Balance mit dem Flügel von Nanette Streicher.

Und als drittes haben wir geplant, eine Geige aus dem 18. Jahrhundert zu Gehör zu bringen, bespannt mit umsponnenen Darmsaiten (G-,D-, und A-Saite), und aus Gründen der Möglichkeit eines Klangvergleiches und der Spieltechnik mit einer Stahl-E-Saite besponnen. Dazu einen Originalbogen ca. um 1800 , ebenfalls Dodd, Modell mit einer „späteren“ Spitze mit Originalfrosch, 53 g Gewicht. Mit dieser dritten Geige und dem Bogen möchte ich z.B. die Kreutzersonate spielen (wie schon auf dem Video auf dieser Website zu sehen und zu hören).

Stefania Neonato

Stefania Neonato studierte zunächst in der Heimatstadt Trento, wo sie ihre Diplome in Klavier sowie Sprach- und Literaturwissenschaften erwarb.

Bei Alexander Lonquich, Riccardo Zadra und Leonid Margarius setzte sie ihre musikalischen Studien fort, um später in der Klasse von Stefano Fiuzzi an der Accademia Internazionale in Imola die Masterprüfung in Hammerklavier abzulegen. Den “Doctor of Musical Arts” in “Historical Performance Practice” erlangte sie an der Cornell University in New York mit Malcolm Bilson, wo sie von 2006 bis 2008 als Assistentin für Klavier tätig war.

Seit April 2013 hat Stefania Neonato eine Professur für Hammerklavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart inne.

Im Jahr 2007 war Stefania Neonato Preisträgerin bei dem Internationalen Wettbewerb für Hammerklavier "Musica Antiqua" in Bruges, wo ihr auch der Publikumspreis verliehen wurde. Seither ist sie gern gesehener Gast bei den großen Europäischen wie Nordamerikanischen Festivals (Van Vlaanderen in Bruges, Styriarte in Graz, Printemps des Arts in Nantes, Festival Mozart in Rovereto, KlaraFestival in Bruxelles, Festival Alte Musik Knechtsteden, Boston-Early Music Festival, Kölner Fest für alte Musik, Regensburg-Tage Alter Musik, Potsdam Festspiele) und bei namhaften Konzertreihen zu hören (Münster-Erbdrostenhof, Bologna-Accademia Filarmonica, Brescia-Teatro Grande, Firenze-Accademia Bartolomeo Cristofori, Amici della Musica di Padova, Genova - Giovine Orchestra Genovese, Madrid-Fundacion Jvan March, Cornell Concert Series, Boston-Tufts University, Roma - Oratorio del Gonfalone, Wien - Musikverein, Zagreb - Cristoforium, Lissabon: Noites de Queluz, Berlin - Alte Musik Live).

Ihr Repertoire reicht von der Wiener Klassik bis zur Spätromantik und wird belegt durch bemerkenswerte Einspielungen sowohl solistischer Werke (Mozart, Haydn, Clementi, Beethoven) als auch von Kammermusik.

Im musikwissenschaftlichen Bereich widmet sich Stefania Neonato der Verfassung von Texten und Essays. Darüber hinaus leitet sie Meisterkurse und Seminare für Hammerklavier und historische Klaviere. Im Jahr 2012 und 2016 wurde sie zu dem Internationalen Wettbewerb für Hammerklavier “G. G. Ferrari” in Rovereto als Jurymitglied berufen.

www.stefanianeonato.com

Christine Busch

Christine Busch, geboren in Stuttgart, wuchs in Mössingen bei Tübingen auf. Sie studierte Violine in Freiburg, in Wien und in Winterthur und wirkte schon in dieser Zeit beim Concentus Musicus Wien, beim Chamber Orchestra of Europe und beim Freiburger Barockorchester mit.

Seitdem war sie als Solistin und Kammermusikerin sowohl mit der «modernen» als auch mit der «Barock-» Geige gleichermaßen erfolgreich in Konzerten weltweit zu hören. Als Konzertmeisterin arbeitet sie regelmäßig mit Philippe Herreweghe und dem Collegium Vocale Gent und in Stuttgart mit Kay Johannsen zusammen.

Christine Busch ist auf zahlreichen CDs zu hören: von 1997-2007 nahm sie vorwiegend mit dem Ensemble Explorations für „harmonia mundi france“ auf, beim Carus Verlag Stuttgart erschienen 2003 die Sonaten von J. S. Bach für Violine und obligates Cembalo (mit Kay Johannsen) und 2005 ebenfalls bei Carus die vielbeachtete CD der Streichquartette von Joseph Martin Kraus mit dem Salagon Quartett, ihrem Streichquartett, das mit zeit-adäquatem Instrumentarium spielt und dessen Repertoire sich vorwiegend zwischen Haydn und Mendelssohn bewegt. Neuere Aufnahmen sind u.a. das „Rosamunde“ Quartett von Schubert mit dem Salagon Quartett, Leclair Violinkonzerte mit der Camerata Köln und die in zahlreichen internationalen Medien hervorragend besprochene CD „Sei Solo“ mit den Sonaten und Partiten von J.S. Bach, die sie für Philippe Herreweghes Label „Phi“ aufgenommen hat.

So schrieb Julie Anne Sadie in der Rubrik „Critic’s Choice“ in ‚Grammophone‘, im Dezember 2013:

"I’ve returned many times to listen to the German violinist Christine Busch’s enchanting set of Bach Sonatas and Partitas since reviewing it, and always I find something new to marvel at. Her exceptional musical intelligence and evident joy in sharing her insights illuminate every track. This is desert-island quality, for sure!“

Ebenfalls über die Solo-Bach Aufnahme war im "BBC Magazine" zu lesen: „Busch takes us on these extraordinary and demanding contrapuntal journeys with seeming effortlessness, bringing beautifully crafted shape to her phrasing as well as a pleasingly varied range. Seldom have I heard a violinist make such sense of music. A set to reasure, it has delighted my sensibilities from start to finish.“

Und Dagmar Munck schrieb für eine Besprechung im SWR: „Das ist Sphärenmusik: in der Reinheit, Direktheit, im Unmittelbaren, in himmlischer Leichtigkeit. Die Töne kommen aus dem Nichts, materialisieren sich und entschweben. Und doch hat es auch ganz viel Erde, Kraft, Ruhe und Zuversicht. Ich konnte mich von dieser Aufnahme ganz schlecht trennen, es ist eine für die Insel. Sie lehrt das Staunen über den Zauber von Licht und Schatten."

Ihre meistverkaufte und vielleicht bemerkenswerteste CD ist die Mitsing-CD im Bestseller-Buch „Wiegenlieder“, das ihr Mann Frank Walka illustriert hat.

Die neuesten CD-Aufnahmen, alle im Jahr 2017 erschienen: „Stabat Mater“ von Boccherini mit Mozart Streichquartett in Es-Dur und dem „Salve Regina“ von Mendelssohn mit Dorothee Mields und dem Salagon Quartett, vom Magazin Rondo zur CD des Monats gewählt.

Ebenfalls mit dem Salagon Quartett die Aufnahme des Konzertes von Chausson für Violine, Klavier und Streichquartett mit Isabelle Faust und Alexander Melnikov, bedacht mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“.

Als Dritte die unterhaltsame CD mit Telemanns "Grand Concertos with Mixed Instruments“ mit dem großbesetzten Violinkonzert in F-Dur, aufgenommen mit „La Stagione Frankfurt“.

Ebenfalls ganz neu erschien im Herbst 2017 das große Buch „Die schönsten Lieder“, das ihr Mann gestaltet hat, für das sie zusammen mit ihm als Herausgeberin die Lieder auswählen durfte und für dessen CD sie unzählige schöne Melodien eingespielt hat.

Von 1997 bis 2000 unterrichtete Christine Busch als Professorin an der Hochschule der Künste Berlin und seit dem Jahr 2000 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.

www.christine-busch.de

Video

Kontakt / Impressum

Prof. Christine Busch

Olgastr. 121

70180 Stuttgart

www.christine-busch.de

busch@walka.de

Wussten Sie schon, dass Beethoven wahrscheinlich eine leibliche Tochter hatte? Minona von Stackelberg, siebente von acht Kindern von Josephine von Brunswick…

Rita Steblins Forschung dazu ist in der Musikwissenschaft heutzutage weitgehend anerkannt. Hier ihr höchst interessanter Artikel aus der Österreichischen Musikzeitschrift mit freundlicher Genehmigung des Verlages:

BEETHOVENS „UNSTERBLICHE GELIEBTE"

Des Rätsels Lösung

RITA STEBLINBeethovens Brief an die „ Unsterbliche Geliebte", der von einem Geheimnis umgeben ist, hat eine große Faszination in der Musikwelt ausgeübt. Beethoven verfasste das dreiteilige Schreiben am 6. und 7. Juli 1812 in Bad Teplitz, wo er auf Kur war, nachdem er ein paar Tage in Prag verbracht hatte; er nannte die Adressatin aber nicht. Der Brief beginnt: "Mein Engel, mein alles, mein Ich. - nur einige Worte heute, und zwar mit Bleystift - (mit deinem)." Der Text lautet weiter: " - Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen, kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin". "Abends" am 6. Juli schrieb er: "Du leidest du mein theurestes Wesen" und dann weiter „mache daß ich mit dir leben kann, welches Leben!!!! so!!!! ohne dich." Der dritte Teil fängt gleich mit „Guten Morgen am 7ten Juli" an und lautet weiter: "schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir meine Unsterbliche Geliebte, [ ... ] leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht" [ ... ] nie eine andre kann mein Herz besitzen, nie - nie - [ ... ] Der Schluss des Briefes lautet: "sey ruhig - liebe mich - heute - gestern - Welche Sehnsucht mit Thränen nach dir - dir - dir - mein Leben - mein alles - leb Wohl - o liebe mich fort - verken nie das treuste deines Beliebten L.[ udwig] ewig dein ewig mein ewig unß." Wer war die Frau, die Beethoven so leidenschaftlich liebte?

Nachdem die bevorzugtesten Kandidatinnen im 19. Jahrhundert - zuerst Julie Gräfin Guicciardi und dann ihre Kusine Therese Gräfin Brunsvik -widerlegt wurden, behauptete Marie Lipsius (La Mara) 1920, dass Josephine Brunsvik-Deym-Stackelberg (1779-1821) Beethovens Geliebte gewesen sei. Die Kandidatur Josephines wurde damals nicht ernsthaft akzeptiert. Weil eine Frau die Recherchen machte? Erst 1954 entwickelte ein Schriftsteller aus Israel, Siegmund Kaznelson, diese These weiter und suggerierte sogar, dass Josephines siebentes Kind Minona Stackelberg, geboren am 8. April 1813, genau neun Monate nachdem Beethoven den berühmten Brief geschrieben hatte, das leibliche Kind des Komponisten gewesen sein muss. Diese Überlegungen erschienen dem damaligen Leiter des Beethoven-Archivs,Joseph Schmidt-Görg, als zu skurril und er lehnte diese Idee als Sensationsjournalismus ab. Zur gleichen Zeit aber tauchten 13 völlig unbekannte Liebesbriefe von Beethoven an Josephine auf (ein 14. Brief kam später dazu; alle Briefe befinden sich im Beethoven-Haus Bonn), die wahrscheinlich zwischen Herbst 1804 und 1809 geschrieben worden sind. Obwohl Beethoven ganz ähnliche Ausdrücke wie „meine einzige Geliebte" oder „Engel meines Herzens" in den neuen Briefen verwendete und seine langjährige Treue betonte, wurde Josephine als „Unsterbliche Geliebte" disqualifiziert – weil die Liebe 1812 angeblich schon vorbei war. Also schlug man andere Kandidatinnen vor. 1972 kam Antonie Brentano, vorgestellt von Maynard Solomon, an die Reihe. Obwohl Harry Goldschmidt und Marie-Elisabeth Tellenbach versucht hatten, diese These zu widerlegen, waren die Mitglieder des Beethoven-.Establishment" davon nicht abzubringen. Sogar im New Grove Dictionary of Music (2001) kann man lesen, dass Solomon die endgültige Lösung fand.

Der Buchstabe "A"

Die Buchstaben "M". und "T"

Auch zwei andere Buchstaben wurden öfters als wichtige Hinweise herangezogen: "M" und "T". Das "M" schrieb Beethoven in einer Notiz ohne Jahr [Abb. unten], die aber wegen des Wasserzeichens mit 1807 datiert wird: "Nur liebe - ja nur Sie vermag dir ein glücklicheres leben zu geben - o Gott - laß mich sie - jene endlich finden - die mich in Tugend bestärkt - die mir erlaubt mein ist - Baaden am 24ten juli als die M. vorbeyfuhr und es schien als blickte sie auf mich" (BGA 320). Goldschmidt (1977, S. 58) erklärte überzeugend, dass "die M" auf die Mutter von Josephine hinweist. Gräfin Anna Brunsvik wurde regelmäßig in der Familien-Korrespondenz als "die M" - eine Abkürzung für "die Mutter" - bezeichnet. Diese Mutter reiste Ende Juli 1807 im eigenen Wagen nach Baden, um dort ihre Tochter und Enkelkinder zu besuchen. Es ist unmöglich, dass das "M" auf Maximiliane, die Tochter von Antonie Brentano, hinweist-wie Solomon (1977, S. 175) u.a. behauptet. Dieses Brentano-Kind war 1807 erst vier Jahre alt und wohnte in Frankfurt /Main. Der rätselhafte Buchstabe "T" erscheint in Beethovens Tagebuch zweimal im Jahr 1816. Der erste Eintrag lautet: "Wegen T. ist nichts anders[,] als Gott es anheim zu stellen, nie dort hin zu gehn, wo man Unrecht aus Schwachheit begehen könnte” (S. 95); Der zweite: "Jedoch gegen T. so gut als möglich[;] ihre Anhänglichkeit verdient immer nie vergessen zu werden - wenn auch leider nie davon vortheilhafte Folgen für dich entstehen könnten." (S. 99) Goldschmidt löste auch dieses Problem, indem er das "T" in Zuhammenhang mit Therese Brunsvik brachte. Josephines Schwester kam 1816 wieder nach Wien, um die Geschäfte des Deym'schen Hauses zu führen, und sie notierte Beethovens Adresse in ihrem Tagebuch. Tellenbach konnte beweisen, dass der Komponist im gleichen Jahr viele Bücher von Therese ausborgte. Goldschrnidt erklärte: "Die Auflösung des Buchstaben “T” würde ergeben, daß im Hintergrund noch ein zweiter, unausgesprochener, nämlich J', verborgen war, der den Ausschlag gab." (1973-77, S. 145) Wenn Beethoven von "vortheilhaften Folgen" schrieb, meinte er wohl die Fürsprache Thereses in Hinsicht auf Josephine. Es ist unmöglich, dass "T" auf Toni Brentano hinweist, wie Solomon (1977, S. 173) angibt. Diese Frau lebte seit Herbst 1812 wieder in Frankfurt. Beethoven gab aber zu verstehen, dass er in persönlichem Kontakt mit "T" in Wien war."Auf diese Art mit A geht alles zu Grunde"

Als ich 2005 Gräffers Arbeitsweise näher studierte, kam ich zu anderen Ergebnissen. Sein Abschreiben eines Textes war nicht akribisch genau. Tellenbach (S. 123) erwähnte bereits einige fehlerhafte Übertragungen im Tagebuch, wie „R" statt „K”, wo Beethoven den Neffen Karl meinte, oder sogar „Susanna" statt seiner Schwägerin „Johanna". Meiner Meinung nach machte Gräffer auch hier einen Fehler: Der Buchstabe „A" ist kein „A" - er ist aber auch kein „J”. Betrachten wir das Problem aus einem ganz anderen Blickwinkel. Warum sollte dieser Buchstabe unbedingt auf eine Frau hinweisen? Angenommen, die „Unsterbliche Geliebte" war verheiratet, wäre dann nicht die Person, durch die „alles zu Grunde geht", ihr Ehemann? Die Briefe im Nachlass Deym zeigen, dass Josephines zweiter Gatte, Baron Christoph Stackelberg (1777-1841), regelmäßig durch die Chiffre „St gekennzeichnet wurde. Namen schrieb man damals mit Lateinschrift; auch Beethoven verwendete diese Schrift für Namen bzw. deren Abkürzungen.

Josephine und Prag. Wo war sie Anfang Juli 1812?

Wo sind die Beweise für meine Vermutung, dass Josephine das wahrscheinlich am 3. Juli 1812 in Prag angedeutete Vorhaben, ein gemeinsames Leben mit Beethoven zu führen, aufgegeben hat und wieder mit ihrem Ehemann zusammen lebte? Betrachten wir zuerst eine Chronologie ihres Lebens. Der erste Ehemann, Joseph Graf Deym (1752-1804), stammte aus Böhmen. Er führte das berühmte Wachsmuseum am Rotenturm in Wien: Mozart, Haydn und Beethoven komponierten Werke für die dort ausgestellten Flötenuhren. Nach der Hochzeit am 29. Juli 1799 in Ungarn wurden die Flitterwochen in Prag verbracht. Entgegen der herkömmlichen Meinung war diese Ehe sehr glücklich. Die 108 erhaltenen Ehebriefe beinhalten erotische Stellen, die den Anreiz, die Anmut, die Persönlichkeit von Josephine als „femme fatale” beweisen. Als sie im Mai 1799 zum ersten Mal das Museum Deyms betrat, entschloss er sich: "diese muß meine Frau werden." Josephine besaß eine zauberische Ausstrahlung, die die Männer - auch Beethoven - in ihren Bann zog. Mitte 1803 übersiedelte das Ehepaar nach Prag, wo Deym Ende Jänner 1804 starb. Das Sterbehaus existiert noch heute in der Mikulandska 6. Diese Stelle ist vom ehemaligen Gasthaus „Zum schwarzen Roß", wo Beethoven vermutlich die Nacht am 3. Juli 1812 mit seiner "Unsterblichen Geliebten" verbrachte, nur ein paar Straßen weiter entfernt.Josephine wurde sehr unglücklich mit ihrem zweiten Ehemann, dem estnischen Baron Christoph Stackelberg. Sie lernte ihn Ende 1808 bei Pestalozzi in der Schweiz kennen und engagierte ihn als Erzieher für ihre beiden Söhne Fritz und Karl Deym. Nach einer Liebesaffäre mit ihm im April 1809 in Pisa kam das fünfte Kind, Maria Laura, unehelich zur Welt. Die Hochzeit fand erst im Februar 1810 in Gran statt. Neun Monate später wurde das zweite Kind Stackelbergs, Theophile, in Wien geboren. Danach war Josephine lange krank; ihr Briefwechsel mit Therese (Nachlass Deym, Jindřichův Hradec) weist auch darauf hin, dass sie von ihrem Ehemann getrennt schlafen wollte. - In einer Art Tagebuch schrieb Josephine am 8. Juni 1812: „Ich habe heute einen schweren Tag. - Die Hand des Schicksals ruht düster auf mir - Ich sah nebst meinem tiefen Kummer auch noch die Entartung meiner Kinder und - fast - aller Muth wich von mir -!!! Doch Gott. Du wirst mir helfen wenn ich innig zu dir flehe!!!" Ein anderes Heft, fast durchgehend mit Bleistift notiert, belegt die wichtige Tatsache, dass Josephine eine Reise nach Prag plante: "Ich will Liebert in Prague sprechen. ich will die Kinder nie von mir lassen. [ ... ] Ich bin selbst an allen Schuld[,] erhebe meinen Geist o Herr[ ... ] Ich habe Stackb zu liebe [mich] physisch zugründe gerichtet indem ich die wenige Gesundheit welche mir durch meine Lebensart mit Deym und meine hieraus entsprungenen Sorgen für vier Kinder - noch so viele Kummer und Krankheit durch ihn zugezogen habe." (beide Nachlass Deym, Karton 4). Obwohl diese zweite Eintragung undatiert ist, setztJosephine die gleichen Gedanken über ihre Sorgen mit Stackelberg und den Kindern fort. Sie erwähnt auch ihre schlechte Gesundheit. Beethoven bemerkte im Brief an die „Unsterbliche Geliebte": "Du leidest du mein theuerstes Wesen" - eine Anspielung auf ihre Krankheit? - und er schrieb mit ihrem Bleistift.

Therese bezeugt, dass Josephine und Stackelberg eine ernsthafte Ehekrise im Juni 1812 hatten. Am 9. Juni 1812 schrieb sie in ihr Tagebuch: "Bleibe standhaft Joseph[ine]" (Czeke, S. 430). Danach füllt sie mehrere Seiten mit einer Analyse des Charakters von Stackelberg, nachdem sie seine Tagebücher gelesen hatte. Sie beschreibt ihn als schwach, untätig, unverantwortlich und egoistisch. Therese hätte diese Tagebücher nur lesen können, wenn Stackelberg das Haus verlassen hätte. Sie erklärte später in ihren Memoiren: "[Josephine] wollte [Stackelberg] zwingen, thätig zu werden, verschloß seine Kleidungsstücke und Wäsche - er, zornig, machte eine Scene und verließ das Haus. Wir [Therese und die Kinder] sahen ihn sechs Monate nicht.

Er erzählte später, er hatte ein kleines Zimmer gemiethet, sich auf sein Bett geworfen,in Thränen und Ringen nach Erleuchtung und Hilfe innigst zu Gott gebetet.” (La Mara 1909, S. 103). Die nächste datierte Tagebuch-Eintragung von Therese heißt: „Dornbach, 6t. August 1812" und beinhaltet ausführliche Bemerkungen über das Thema Kindererziehung. Zu dieser Zeit war Therese mit Josephines Kindern in Dornbach bei Wien allein. Wo aber war Josephine Anfang Juli?

Ein merkwürdiges Dokument wird öfters in der Literatur erwähnt [Abb.], weil es genau in der Zeit verfasst wurde, als Beethoven den berühmten Brief schrieb. Es stammt aus dem Nachlass von Therese und enthält eine Tabelle, auf französisch geschrieben, mit einer Art „Lebensplan" (Czeke, S. 432). Der Leitsatz heißt: “Vom 5. Juli bis zum 12. Entschluß. Seid entschlossen zu tun, was ihr sollt, und tut ohne zu säumen, wozu ihr euch entschlossen habt." Auf der Tabelle oben sind die Wochentage von Sonntag bis Samstag vermerkt, in den Rubriken links kommen zehn moralische Kategorien wie Entschlossenheit, Ordnung, Reinlichkeit, usw. vor. Kaznelson (S. 155) schrieb 1954, also zu einer Zeit, als Therese Brunsvik noch als die „Unsterbliche" von früheren Forschern favorisiert wurde, diese sarkastische Bemerkung darüber: “Die Vorstellung nun, daß Therese, die angebliche Unsterbliche Geliebte Beethovens, gerade diese Tabelle auf die Reise nach Prag mitgenommen und am Freitag, den 3. oder am Sonnabend, den 4. Juli 1812 in Prag sozusagen als den „Fahrplan" ihres moralischen Lebenswandels für die kommende Woche aufgestellt hat - wohl in der Hoffnung, besonders in die Rubriken „Chasteté" (Keuschheit) und „Modération" (Mäßigung) gute Zensuren eintragen zu können! - diese Vorstellung kann nur Heiterkeit bei dem heutigen Leser hervorrufen." Goldschrnidt stimmte mit Kaznelson überein: diese Tabelle sei der endgültige Beweis, dass Therese nicht die „Unsterbliche Geliebte" sei. Sie habe in ihrer Selbstkasteiung diese Ordnung für sich angelegt (1977, S. 173). Die Versoseite des Dokuments, das beide genannten Forscher nicht gesehen hatten, auf Deutsch in einer bisher unbekannten Hand, beginnt mit der Überschrift: "Fragen die jeder, die Hand auf seine Brust gelegt,beantworten mußte, wenn er in die Gesellschaft aufgenommen werden wollte" und stammt aus Herders Briefe zur Beförderung der Humanität (Riga 1793). Nach vier Punkten kommt wieder eine Überschrift: "Fragen zur Errichtung einer Gesellschaft von Benjamin Franklin" und weitere 20 Punkte. Warum wollte sich Therese mit der Begründung einer Männergesellschaft beschäftigen? Als ich das Original in der Ervin Szabó Bibliothek (Budapest) näher studierte, erkannte ich sofort die eigenartige Kurrentschrift von Stackelberg. Auch die Tabelle wurde von ihm geschrieben - in seiner Lateinschrift. Hier ist also ein wichtiges Indiz, dass Stackelberg im Juli 1812 von Josephine getrennt lebte und in dieser Zeit alleine über sein Leben nachdachte - wahrscheinlich in seinem gemieteten Zimmer. Und Josephine? Sie war auch allein - Stackelberg ließ sie sitzen, wie wir von Therese wissen - und musste die ganzen Geschäfte der Familie besorgen.

Dass die Geld-Probleme der Familie gravierend waren, wird allgemein zugegeben. Im April 1811 z.B. machte Stackelberg eine plötzliche Reise nach Prag, um Geld bei einem Bankier Markus Zdekauer auszuborgen. Der Kurs stieg aber innerhalb sechs Monaten von 32 auf 50 Gulden, und es ergab sich bei diesem Geschäft ein Verlust von mehr als 300,000 Gulden Banko Zettel. Nach den Memoiren von Therese: "war Stackelberg aufs äußerste gereizt. Der Ehefriede war endlich zerstört [ ... er] wollte auch nichts ergreifen, sein Geist war gelähmt durch zu viele Widerwärtigkeiten. Die Verwaltung des Hauses [ ... ] gedieh nicht. Josephine nahm nach und nach alle Theile wieder an sich [ ... ] er, zornig, machte eine Szene und verließ das Haus" (S. 103)- und schrieb den Fahrplan für seinen Lebenswandel.

Ich stimme der These Tellenbachs zu (S. 111), dass Josephine Ende Juni 1812 eine Reise nach Prag machte - wie ihr Mann ein Jahr davor, um den drohenden finanziellen Ruin abzuwenden. Wahrscheinlich hatte sie gehofft, mit dem Kaiser selbst reden zu können (nach dem Tode von Deym hatte Kaiser Franz versprochen, ihr in der Not beizustehen) oder mit dessen Bruder Ferdinand, dem Großherzog von Würzburg, der im Winter 1805 in Budapest eine enge Freundschaft mitJosephine schloss. Beide Monarchen reisten aber unerwartet am 1. Juli von Prag ab. Vielleicht wollte Josephine nachher zur Kur nach Karlsbad fahren, wie sie dies im Jahr davor mit ihrer Tochter Viky tat. Therese erwähnte in ihrem Tagebuch am 15. Februar 1812 einen PlanJosephines für die nächste Zeit: "1812 im May nach Karlsbad und Eger; [Josephine] mit einem Kinde; wir Übrigen in der Nähe von Wien ein Landhaus” (Czeke, S. 410). Der Aufenthalt Thereses in Dornbach im August 1812 erfüllte also einen Teil dieses Plans. Meiner Meinung nach änderte Josephine jedoch ihre Absichten, nachdem sie die finanziellen Probleme in Prag nicht lösen konnte, und kehrte nach Wien zurück. Es macht offenbar keinen Sinn, nach ihrem Namen in der Kurliste von Karlsbad zu suchen. Sie war nicht dort, und in ihrer Abwesenheit hatte der traurige Beethoven Trost bei der Familie Brentano gesucht. Ich glaube auch, dass die Liebesnacht, die Josephine vermutlich mit Beethoven in Prag verbrachte, zu ihrem Entschluss führte, die geplante Reise nach Karlsbad abbrechen zu müssen. Diese Nacht war so unerwartet, wie Beethoven es selbst in einem Brief vom 14. Juli 1812 an Varnhagen von Ense aussprach, möglicherweise aber mit erwartungsvollen Konsequenzen, dass Josephine ihre Pläne schnell ändern musste.

Ich vermute, dass Josephine Angst hatte, dass sie nach der Nacht in Prag wieder schwanger sein könnte. (Betrachten wir die Geschichte ihrer Geburten. Das erste Kind, Viky, kam neun Monate nach der Hochzeit mit Deym zur Welt. Die nächsten drei Kinder wurden innerhalb der drei folgenden Jahren geboren. Maria Laura kam unehelich zur Welt. Theophile wurde neun Monate nach der Hochzeit mit Stackelberg geboren.) Sie hätte in diesem Fall einer vermuteten Schwangerschaft sofort nach Hause zurückkehren müssen, um ihre Ehe mit Stackelberg liebevoll fortzuführen. Diese These wird nun aus einer bisher unbekannten Quelle gestützt.

Die Memoiren von Fritz Deym (1801-1853)